腱鞘炎!?手の使いすぎには要注意!!

2024年06月7日

こんにちは。

西船はりきゅう接骨院です!

出産後のこんなお悩みありませんか?

✔︎子供抱っこする時に手が痛い

✔︎朝起きた時に指が引っかかる

✔︎授乳で頭を支える手が痛い

✔︎スマホ操作が痛い

もしかしたら【腱鞘炎】【ばね指】かもしれません!

抱っこが多くなったことで、手首にかかる負担が増えてしまい親指の痛みを感じやすいです。

親指の使いすぎにより、腱鞘が肥厚したり、腱の表面に傷がついたりします。

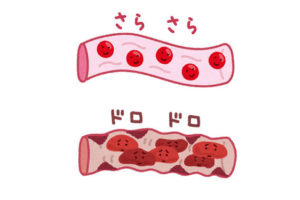

妊娠初期や産後は女性ホルモンのバランスも崩れます。

また、更年期の女性にも多いと言われています。

産後だけでなく、指先をよく使うお仕事の方や重い荷物を持つ仕事の方にも要注意です!!

腱鞘炎(ドケルバン病)

ドケルバン病(狭窄症腱鞘炎)は、手首の親指側にある腱鞘とそこを通る腱に炎症が起こった状態のことをいいます。腱の動きがスムーズではなくなってしまい手首の痛み、腫れを生じ、動かす時に痛みが伴います。

①短母指伸筋腱(たんぼししんきんけん)

主に母指を伸ばす働きをする腱の一本です。

②長母指外転筋腱(ちょうぼしがいてんきんけん)

主に母指を広げる働きをする腱の一本です。

③腱鞘(けんしょう)

①と②の腱が通るトンネルです。

まずは、痛みがあるかセルフチェック

親指を中に入れて、小指側に曲げてみましょう。

この動作で痛みがある人は要注意!

ばね指(弾発指)

指を曲げるのには、屈筋腱が筋肉の収縮力を関節に伝えることによって行われています。

屈筋腱は指の付け根(MP関節部)から指先まで、腱鞘の中を滑膜組織に包まれ滑らかに動いています。

腱鞘は、指を曲げた時に屈筋腱が骨から浮き上がってしまうのを防ぎ、力を有効に伝える滑車の役割をしています。

ばね指とは、この屈筋腱の通過障害のことを言います。

滑膜が炎症を起こしてしまうことにより、腫れてしまい屈筋腱が腱鞘の中を滑走しにくくなることで、動きの制限が出たり痛みを伴います。

MP関節にある腱鞘の通り道が狭くなると、引っかかってしまいばね指となってしまいます。

ばね指はどの指にもみられますが特に母指(親指)・中指・環指(薬指)に多くみられます。

朝方に症状が強く出ることがあります。

初期症状としては、指を曲げようとする時、MP関節のひら側やPIP関節の甲側に痛みが生じます。また、伸ばすことも充分に出来なくなります。

指を伸ばそうとする時に引っ掛かっかるばね現象は、痛みを伴う場合と伴わない場合がありますが、悪化すると曲がったまま全く伸ばせなくなったり、伸びきったまま曲がらなくなることもあります

子供を抱っこしたり、授乳したりする際に痛めてしまうのでママさんが多いと言われていますが、デスクワークで指先をよく使う方にも注意が必要です。

西船はりきゅう接骨院にもデスクワークが原因で腱鞘炎に悩まされている方が通院されています。

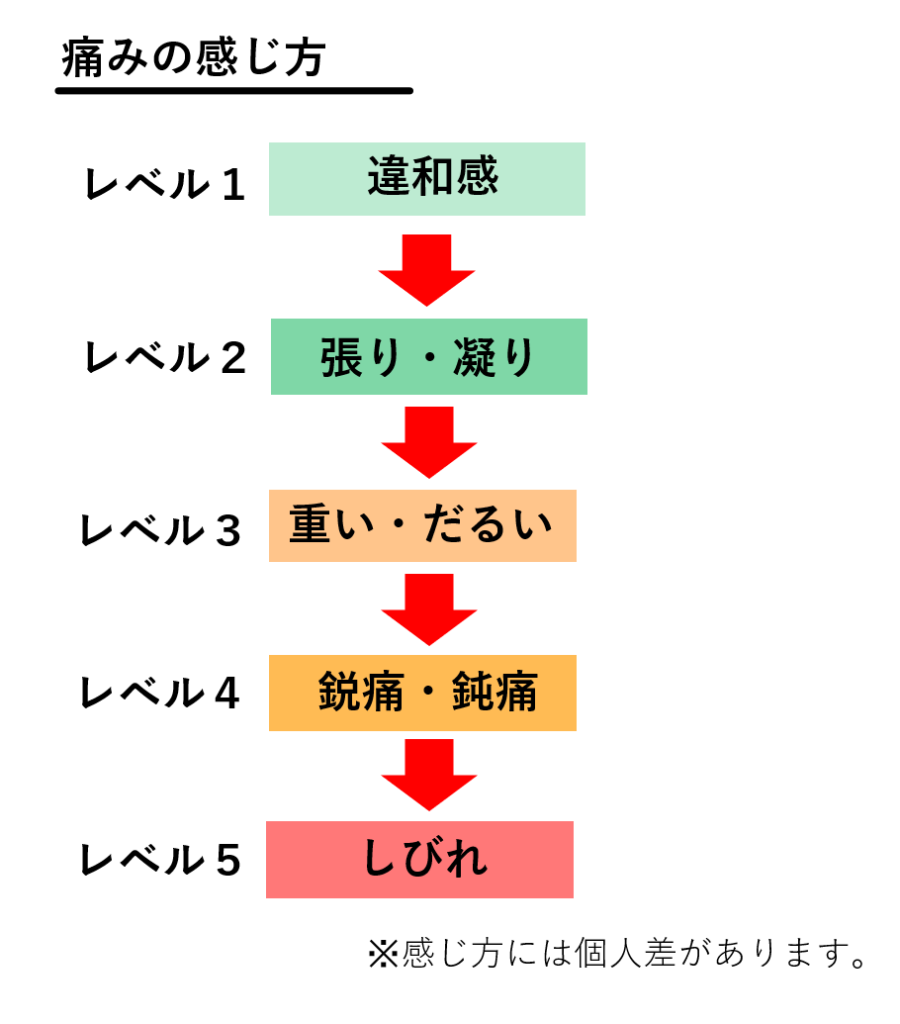

少しでも指に違和感があったらお早めにご相談ください!

施術だけでなく、テーピングや日常生活でのケアの仕方もお伝えしていきます!

手の症状についてはこちらもご覧ください!

LINEや電話からもご予約を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください🍀

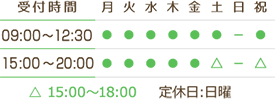

西船はりきゅう接骨院

TEL 047-435-0202

こんにちは!

こんにちは!

ファスティングとは今まで食べてきた食べ物の中で摂取してはいけないものがあります。摂取してはいけない食べ物の代表格が『

ファスティングとは今まで食べてきた食べ物の中で摂取してはいけないものがあります。摂取してはいけない食べ物の代表格が『 本当に悪い人は様々な病気も関わっていることもあるので、自分で対処せずに専門の機関の受診をお勧めします。 筋骨格系の肩こりや内臓からくる肩こりの施術やアドバイスをしています。 日常生活で辛く悩んでいる方は西船はりきゅう接骨院へご相談ください。

本当に悪い人は様々な病気も関わっていることもあるので、自分で対処せずに専門の機関の受診をお勧めします。 筋骨格系の肩こりや内臓からくる肩こりの施術やアドバイスをしています。 日常生活で辛く悩んでいる方は西船はりきゅう接骨院へご相談ください。